“此次‘三下乡’活动远非‘自找苦吃’,而是一场丰盈的文化盛宴、一堂深刻的沉浸式思政大课。”实践团成员在暑期实践日志中写下的感悟,道出了这支安徽农业大学校级实践团队用专业赋能非遗传承的热忱。

溯源:触摸百年的文化根脉

7月8日至11日,“戏脉寻踪・数字筑魂”非遗拾萃团奔赴池州市石台县,以一场充满青春活力的社会实践,致力于为省级非物质文化遗产“石台目连戏”的传承注入数字新活力。

7月8日,实践团在指导老师的带领下抵达石台县后,首站便走进石台县文化馆。在文化馆馆长的细致引导下,队员们开启了一场沉浸式的历史探索之旅。

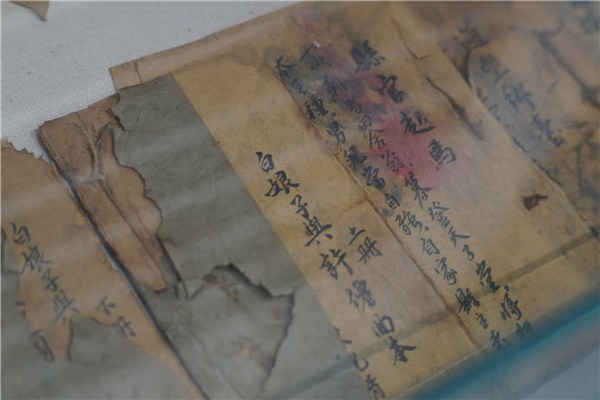

通过珍贵的文献资料,凝视斑驳的戏服与老照片,队员们仿佛穿越时空,追溯石台目连戏的历史长河。石台目连戏起源于明代,融合弋阳腔、青阳腔及当地民歌、方言,以“一人启齿,众人相帮,不托管弦,锣鼓助节”为独特演唱风格,全本104折,完整演出可长达七天七夜,2006年被列入安徽省第一批省级非物质文化遗产名录,是当之无愧的“戏剧活化石”。首站调研结束后,文化馆赠与《安徽石台目连戏论文集》,为团队进一步搭建坚实理论框架提供了有力支撑。

夜幕降临,团队成员并未停歇,转而走进社区开展问卷调查,倾听当地群众对目连戏的认识与期盼。一张张问卷承载着群众心声,不仅让团队掌握了第一手数据,更让大家深刻感受到非遗传承与群众生活的紧密联结,坚定了用数字化手段唤醒文化记忆的决心。

问道:聆听传承人的坚守与期盼

7月9日,实践团带着前期积累的理论知识,在石台目连戏协会主席与文化馆相关工作人员的陪同下,拜访了省级非遗传承人唐时才老师和县级非遗传承人陈峥老师,深挖非遗背后的深层故事。

68岁的唐老师精神矍铄,向队员们畅谈目连戏的辉煌历史、生存发展困境以及创新传播思路。他深情地说:“希望将全本104折全部编排完毕,为以后的戏者和学者留下一些珍贵的资料。”青年学者陈峥研究生毕业后返乡投身非遗传承,他从学术角度剖析了目连戏的发展,聚焦细节讲解其独特韵味,并期盼青年学子能利用数字技术为古老戏剧注入新活力。现场,团队成员还参观了唐氏宗祠,欣赏了联奏的目连戏片段,大家都因他们的匠心传承而动容。

随后,团队前往大演乡剡溪党群服务中心继续拓展调研。队员们为村民耐心讲解问卷内容,协助他们一同完成填写。从城区到乡村,从文献到口述,团队逐步勾勒出石台目连戏在当代的发展图景,为后续工作找准了发力点。

传艺:搭建文化传承的青春桥梁

如何让古老的戏曲贴近年轻一代?7月10日,实践团将思考转化为行动——走进课堂,为在文化馆度过暑期生活的孩子们打造了一场别开生面的“非遗体验课”。

团队成员阐释了目连戏的起源、作用和蕴含的文化价值并运用专业所学精心制作了AI互动动画与答题小游戏,生动呈现“AI+非遗”的创新融合。孩子们积极参与、热情互动的样子,成为非遗传承最动人的注脚,也让古老的戏曲与年轻一代的距离被悄然拉近,文化传承的种子在孩子们心中生根发芽。

安徽农业大学信息与人工智能学院党委书记吴辰华、党委副书记李南飞一行赴石台县文化馆慰问实践团师生,观摩实践团开展的石台目连戏非遗课堂,并与团县委、县文化馆及实践团全体成员开展座谈,充分肯定了团队成果及数字化赋能非遗传承的探索,期望加强校地合作,共促文化传承发展。

展望:开拓非遗传承的数字新篇

此次“三下乡”社会实践活动虽已落幕,但对于安徽农业大学“戏脉寻踪・数字筑魂”非遗拾萃团而言,这只是传承非遗文化的新起点。未来,实践团将启动“七个一”计划,即开展文化宣讲、建专题网站、撰调研报告、创排校园文化剧等,持续推进“非遗数字化+青年传播”,让沉睡的文献“活”起来、让古老的唱腔“传”出去。

青春力量与文脉传承同频共振,实践团成员将以实际行动践行“守护文化根脉,传播中华优秀传统文化”的青年担当,让千年戏脉在数字赋能中绵延不息,让文化自信的种子在更多人心中生根发芽,为乡村振兴注入源源不断的青春动能。